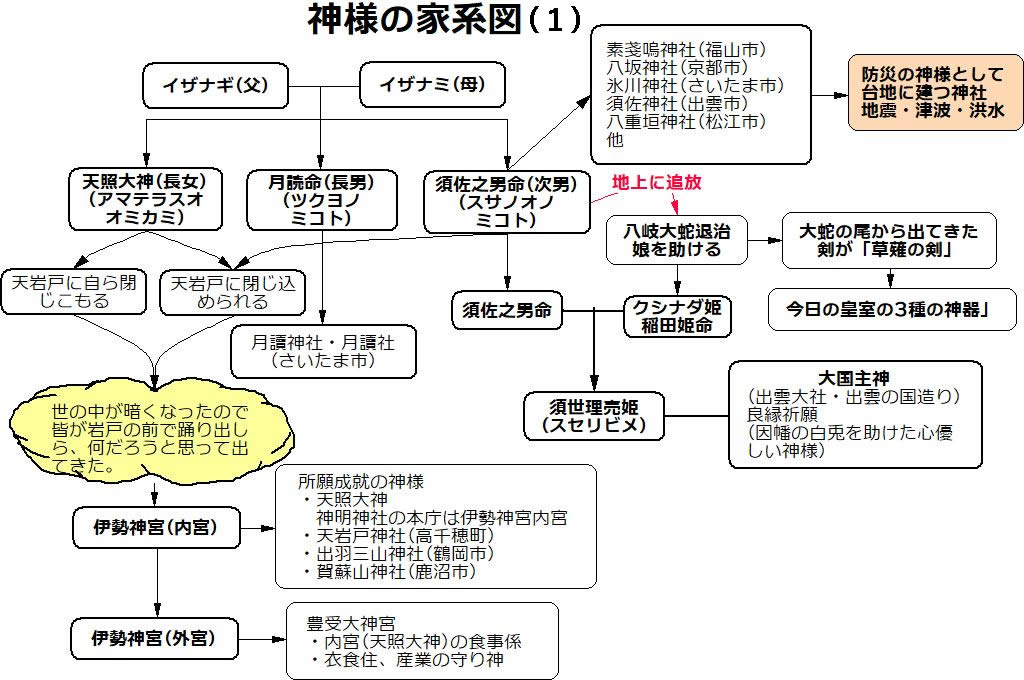

その1.東日本大震災の津波被害おける神社の祭神とその空間的配置に関する研究

東京工業大学大学院 社会理工学研究科 桑子 敏雄他2名

着目1.3つの神社の津波被害が少なかった

〇スサノオノミコトを祭神とした神社

八坂神社・御崎神社・八雲神社・須賀神社

〇熊野系神社

〇八幡系神社

着目2.その反対に津波被害が多かった神社は

〇稲荷系神社

〇天照大神を祀った神社

着目3.神社を伝統的なコミュニティの中心として地域の重要な共有資源として捉えなおすことが求められている。

その2.微地形と水害に着目して仙南平野の神社立地特性

東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 尾崎清他2名

〇仙台市若林区霞目の移転する前の浪分神社は微地形上に立地する神社で、過去の津波では「あるとき大津波が発生したが、やがて白馬に跨った海神が現れ波を南北に二分して鎮めた」という伝説が残されており今も語り継がれている。

〇浪分神社には、過去に東北地方太平洋側で発生した地震に伴う大津波を伝える伝承が残されている。

現在の鎮座地は、慶長16年(1611年)の慶長三陸地震に伴い発生した大津波のときに当地を襲った津波が二つに分かれ、その後、水が引いた場所だと伝わる。

神社が創建された後、あるとき東北地方で大津波があり、何度も大波が押し寄せ、当地でも多くの溺死者が発生したと伝わる。そのとき、海の神が白馬に乗って降臨し、襲い来る大津波を南北二つに分断して鎮めたという。この白馬伝説は天保6年の宮城県沖地震以降に語られるようになったという。(ウイキペディアより)

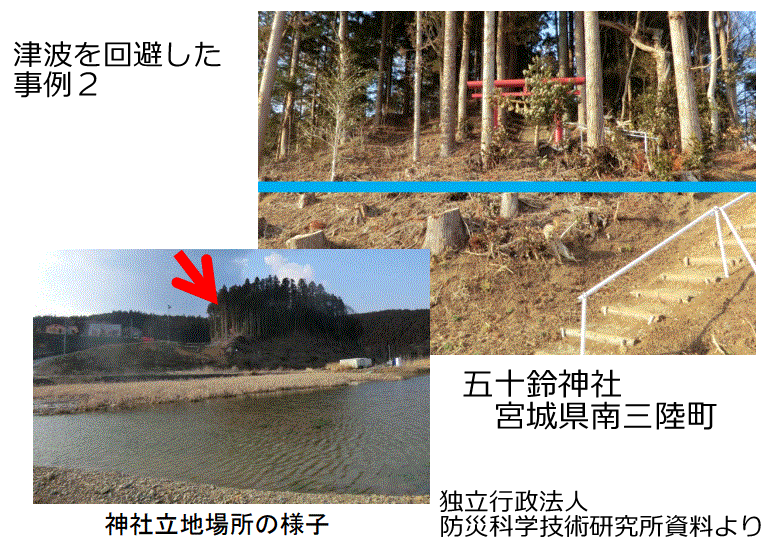

その3.東日本大震災における神社の津波被害 現地報告

独立行政法人 防災科学技術研究所 自然災害情報室 堀田弥生他2名

〇津波災害を回避した2つの事例

①作楽神社(石巻市雄勝町水浜)の事例

③五十鈴神社の事例