2025年9月25日、さいたま市の岩槻人形美術館で衣裳人形の歴史について始めて知りました。50年以上埼玉県に住んでいながら一度も訪ねたことがなかったことが恥ずかしく思いました。事務局

◎衣裳人形は江戸時代に歌舞伎や能の場面や日常生活をテーマに制作されました。

◎押絵は平安時代に宮中の女官が布切れで屏風などを作ったのが原点と言われてます。

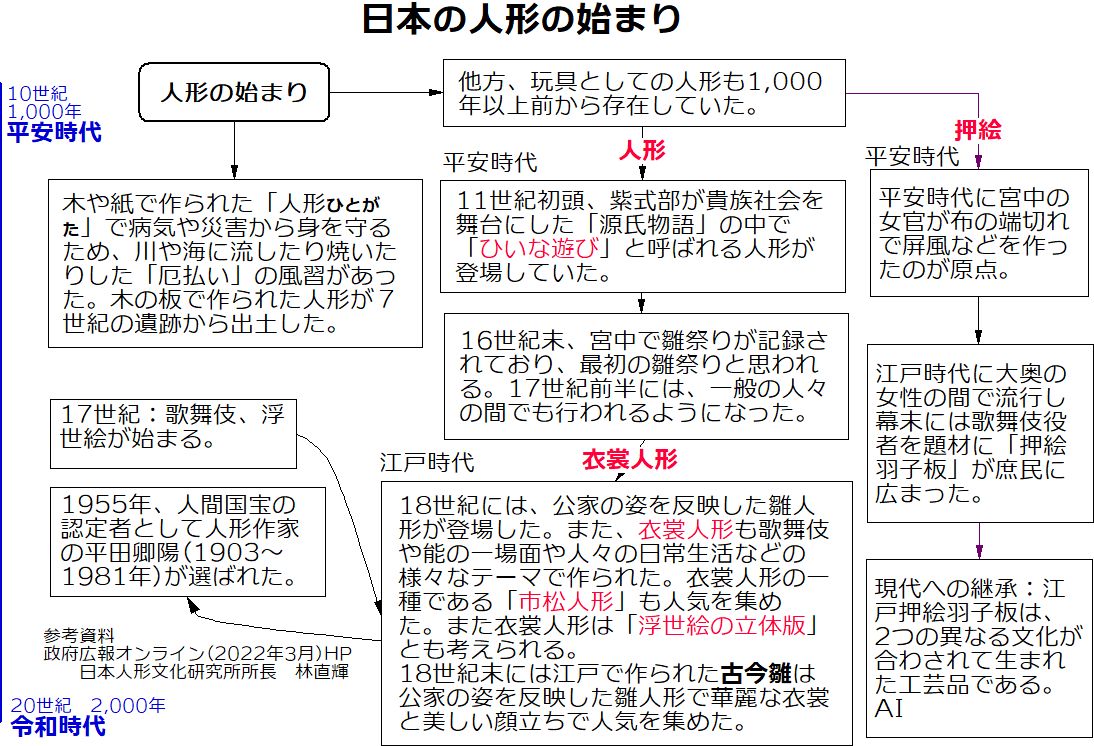

人形の歴史

木や紙で作られた「人形ひとがた」で病気や災害から身を守るため、川や海に流したり焼いたりした「厄払い」の風習があった。木の板で作られた人形が7世紀の遺跡から出土した。

他方、玩具としての人形も1,000年以上前から存在していた。

平安時代(11世紀初頭)、紫式部が貴族社会を舞台にした「源氏物語」の中で「ひいな遊び」と呼ばれる人形が登場していた。

また、押絵もこの時代の宮中の女官が布の端切れで屏風などを作ったのが原点。

16世紀末、宮中で雛祭りが記録されており、最初の雛祭りと思われる。

17世紀前半には、一般の人々の間でも行われるようになった。

17世紀:歌舞伎、浮世絵が始まる。

18世紀には、公家の姿を反映した雛人形が登場し、衣裳人形も歌舞伎や能の一場面や人々の日常生活などの様々なテーマで作られた。

衣裳人形の一種である「市松人形」も人気を集めた。また衣裳人形は「浮世絵の立体版」とも考えられる。

18世紀末には江戸で作られた古今雛は公家の姿を反映した雛人形で華麗な衣裳と美しい顔立ちで人気を集めた。

幕末には歌舞伎役者を題材に「押絵羽子板」が庶民に広まった。

江戸押絵羽子板は、2つの異なる文化が合わされて生まれた工芸品である。

1955年、人間国宝の認定者として人形作家の平田卿陽(1903~1981年)が選ばれた。

参考資料 政府広報オンライン(日本の人形の歴史と文化)

(日本人形文化研究所所長・林直輝氏)

政府広報オンライン(日本の人形の歴史と文化):18世紀に作られた歌舞伎役者の衣裳人形ホームページの説明を図解

(日本人形文化研究所所長・林直輝氏)

江戸時代の衣裳人形(政府広報オンラインより転載)